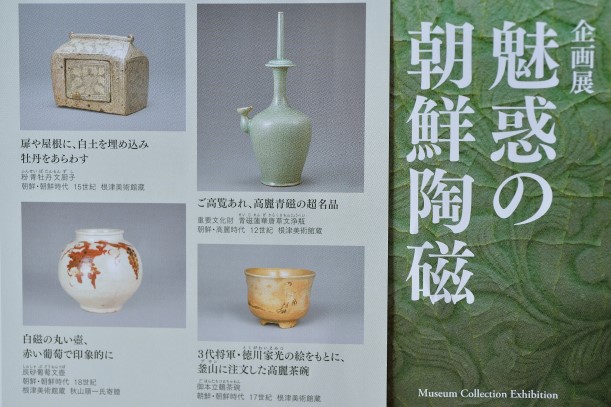

朝鮮陶磁展 根津美術館

2月末に根津美術館で開催している「魅惑の朝鮮陶磁」と「謎解き奥高麗茶碗」展に行ってきました。ともに充実した企画展でした。本Blogでは朝鮮陶磁展について述べたいと思います。

展示は朝鮮陶磁のごく一部だと思いますが、全体の流れをコンパクトに俯瞰できて良い展示だったと思います。私にとって刺激になり、さらに勉強したいと思いました。このように気持ちが前向きになることが展覧会の良いところかもしれませんね。

惜しむらくは、朝鮮陶磁展の方の図録が出版されておらず、せっかく感動して帰ってきたのに作品のレビューができない点です。

朝鮮陶磁展の出品数は53点で、陶器の種類によって土器、青磁、粉青(Funsei)、白磁と高麗茶碗に分類されていました。

〇土器は5~7世紀のもので、造りがシャープで丁寧な造りです。特に、作品No.3 蓋付壺は円盤形でまるでUFOのようです。

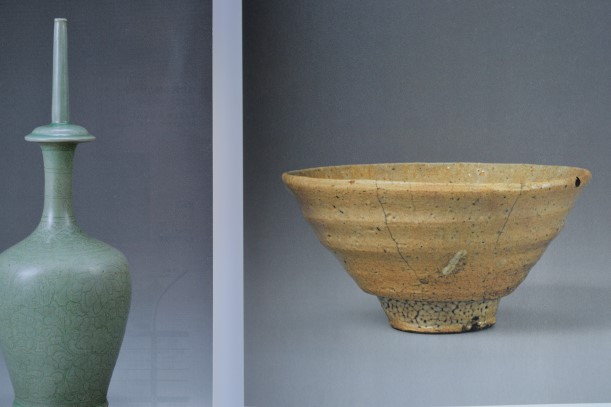

〇青磁のうちNo.7の青磁陽刻蓮華花文鶴首瓶(重要文化財)の青色は翡翠のようです。姿形は好きではありませんがこの色に魅了されました。下記にパンフレットの写真を掲載しましたので参照ください。No.10 青磁象嵌菊花文サンは13世紀に造られた盃で、狂言袴茶碗 銘藤袴と同様の産地ではないでしょうか。No.14,No15の青磁の合子(Gosu)が素敵でした。合子とは蓋つきの小物入れで香や化粧品を収納しました。日本では香合ですね。

〇粉青(Funsei)とは黒土の上に白土を掛けてさらに透明の釉薬を掛けます。No.25 粉青鉄絵草文瓶は、鉄絵が太くのびやかでまるで絵唐津徳利の原型のようで好感を持ちました。

〇白磁とは、説明文によれば「高温焼成で素地がガラス化したもの」とのことでしたが、釉薬を使わないのでしょうか?15~18世紀に制作され、京畿道広州の官窯の高品質なものと地方窯で焼成された大らかな白が展示されていました。私は地方窯の白磁が好みです。No.31白磁面取瓶は面取りがやさしい乳白色の花瓶です。

〇高麗茶碗のコーナーは特に面白かったです。しかし、作品説明に外径や高さの表記がなくて不親切であると思いました。図録もないことから、一部の茶碗について後日 書籍「茶の湯の茶碗 高麗茶碗 淡交社 2023年発行」で調べました。

No.35三島茶碗 銘上田暦手(UedaKoyomide)は、小さくて高さの低い茶碗(口径14cm,高さ5.6cm)です。もともとは皿として造られたものが日本で茶の湯の茶碗として取り上げられたものではないでしょうか。

No.40 青井戸茶碗 銘柴田(Shibata)は外側にろくろ目があることや釉調が渋くて良いと思いました。それほど大きくはなく高さは7.2cmほどですが存在感があります。上述した本の解説によれば伝世が凄いです。織田信長が所持していたものを柴田勝家が拝領し、丹波国篠山の朝比奈家、大阪の豪商などを経て根津美術館が所蔵しています。

No.44 錐呉器茶碗 銘張木(KiriGoki Hariki)は見込みの深い茶碗です。小さな高台の3方を切り込んで3つ割りにしています。この茶碗はもともとは仏事につかわれる祭器として造られたものではないでしょうか。こういった文化の伝承を紐解いていくのも面白いかと思います。

あと、17世紀に釜山の倭館窯で造られた茶碗No.46~51は日本から手本となる形状や絵柄を記した文書を送って注文し、倭館窯で焼かせたものですが、魅力なく感じてしまうのは私だけでしょうか。おおらかさ、のびやかながないように感じてしまうのです。他に陶片のコーナーがあって、特に金海慶尚南道で採集されたきれいな枇杷色や柔らかな土味のものがあって興味をそそられました。

今回、気が付いた点を述べます。スマオで根津美術館のホームページを開くと真っ先に「入館の日時指定予約の案内」がすこし高圧的な文章で出てきます。とても不愉快な気分になったのですが、せっかく松戸から貴重な時間をかけて行っても入館を断られるのも嫌なので、平日の当日早朝に予約を行ってから根津美術館へ行きました。朝10時に入館すると、外国の人が次から次へと当日券を購入して入館してきます。私が展示を見終わった頃にはロビーは人で溢れていました。これがもし土、日曜日でしたら大変な混雑で入館が断られることもありうると思いました。今後、入館の日時指定予約をしておくべきと思います。

2つの企画展をしっかり見てから庭園を巡りました。茶室や池が配されていて散策に良かったです。海外からの人も楽しんでいました。