苦労した水車文の黒織部

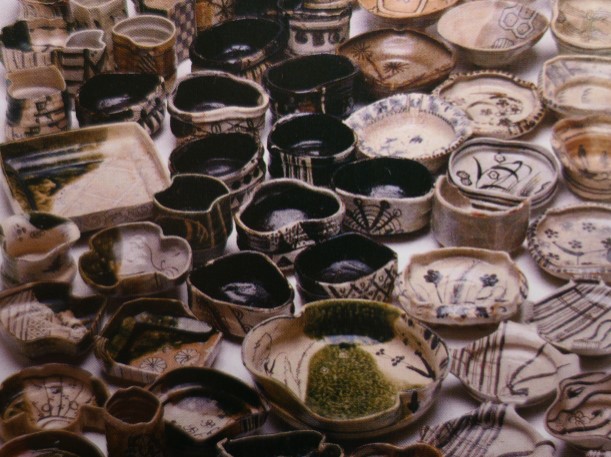

京都洛中の中之町遺跡で大量に廃棄された桃山陶器の中に、水車が描かれた黒織部茶碗があります(下記写真の中に)。

この茶碗の写しを造ろうとしたのですが、かなり苦労しました。何が難しいかと言うと、シンプルな水車の絵と水車の絵が描かれる窓(白い部分)とのバランスが難しいのです。

先ずは、素焼きした茶碗に水車の絵を描きますが、単純な構成ゆえか なかなか思うようには描けません。何度もやり直しをしました。

次に、水車の絵の部分を除いて黒釉(瀬戸黒釉)を施釉して窓を造ります。最後に、窓の部分に透明釉を掛けます。黒釉や透明釉の施釉も思うようにいかず なかなか難しいのです。

なんだかんだで10回以上絵付けと施釉を繰り返しました。失敗のたびに、施釉した釉薬を水で流して、絵をスポンジでゴシゴシと落とします。そして、天日で数日乾燥させてからやり直しです。

数か月かかって絵付けと施釉を完了し、張りつめた思いで引き出し焼成を行いました。焼成はやり直しがききません。一発勝負です。いつものように窯の温度が1190℃に達してから、窯の蓋を開け、真っ白に光る茶碗を長い火箸で慎重に引き出しました。そして、しばらく置いてから、祈るように水の中に一気に入れました。

こうして出来上がったのが写真の茶碗です。裏側には千鳥2羽を彫って描きました。言葉で表現するのが難しいのですが、水車の絵が茶碗の姿にしっくりと合っいて、雰囲気が良いのです。上手いとか下手とかいう技能的なことではなくて、遠くから眺めても存在感があって、すぐに手に取ってみたくなる茶碗とでも言いましょうか。 目指した以上のものができたと思っています。

本HPのやきもの 解説「織部と志野の文様」でも説明しましたように、桃山時代に志野や織部の文様はやきものだけでなくて当時の衣装などにも派手に描かれ、大流行になっていました。

ところで、桃山時代に空前の大ヒット商品になった志野、織部はなぜ忽然と消えてしまったのでしょうか? しかも、京都の洛中遺跡群の陶器問屋では、わざわざ穴を掘って仕入れた大量の志野、織部、瀬戸黒などの商品を廃棄したのです。ミステリアスだと思いませんか。

調べてみるといろいろな解釈があります。斬新さを売りにした志野・織部は熱狂的に受け入れられた反面で、人々に飽きられるのも早かったといわれますが、そこには自由奔放な桃山時代から中央集権の江戸時代への変化が関わっているのではないでしょうか。加藤卓夫氏は、著書 「日本の陶磁4 美濃」の中で 桃山陶の衰退の原因について次のように述べています。

「先ず第一には千利休、古田織部など有力な指導者に代表される都からの直接的な文化伝搬が途絶えたことがあげられるであろう。また茶の湯は依然として行われていたが、桃山の進取の気質はいつしか失せて、新しい感覚の陶器を要請する勢いはなかったことも原因の一つと言える。

その次には、江戸の封建制度が確立し、幕府の力が強く地方までおよび出したことによって、職人制度に藩が直接介入して免許制にしたりなど、従来の窯と職人のシステムを破壊してしまったことがあげられる。さらに今まで、都の需要によって陶器を焼いていたのが、京都に窯が築かれて本格的な陶業が興り、その後素晴らしい勢いで発展したために、地方の窯は得意先を失ってしまったこと。これは美濃だけでなく、備前や伊賀の地でも同じ影響を受けたのである。地方の陶業はどこでも委縮憔悴し、かつての桃山の名窯は廃絶し、田畑と化し、だだその名を残すのみになってしまったことは、時代の推移とはいえまことに淋しいことでもあった。」

なお、下の写真は、2012年に美濃焼ミュージアムで開催された企画展「桃山を駆けたうつわ」のパンフレットに掲載された写真の一部で、もともとは京都市埋蔵文化財研究所で撮られた写真です。この中に水車文の黒織部茶碗がありますが、まるで「ウォーリーを探せ」見たいですよね。