一茶の足跡 流山と松戸

教諭である長男から流山市の史跡や名所を調べてほしいと頼まれました。

流山と言えば、先ず新選組の近藤勇が捕まった場所として有名ですが、調べてみると小林一茶の記念館や江戸時代にみりんが盛んに造られ 現在もその工場があることがわかりました。

小林一茶についての小説「ひねくれ一茶」田辺聖子著を読むと、流山には秋山双樹という俳諧の友人がいて、ちょくちょく句を詠むために逗留していました。この秋山双樹の旧宅が、現在「一茶双樹記念館」として開放されています。この秋山家は、流山の地でみりんを造った一族で、小説の中でも天晴(あっぱれ)というみりんが登場します。

そこで、一茶が流山で詠んだ句

擂粉木(すりこぎ)で蠅を追いけり

とろろ汁

また、一茶は江戸から下総、上総への旅の途中、ちょくちょく馬橋村(松戸市馬橋)に立ち寄っていて万満寺を訪れました。私事ですが、私は万満寺の敷地内にある清風幼稚園の卒園生です。といっても56年も前のことです。また、馬橋小学校への通学路として万満寺の仁王門脇の小道を通っていたことを思い出しました。一茶が万満寺で詠んだ句

僧正の頭のうえや

蠅つるむ

私は、当初一茶の句をあまり好きではなかったのですが、この本で一茶の生き方に触れて 特にその洒脱とも思える句が好きになりました。

2021年の10月に一茶双樹記念館と、流山キッコーマン工場の塀にパネル展示されている「流山まちなかミュージアム」に行ってきました。一茶双樹記念館は静かでしかも趣があってなかなか良かったです。白砂をきれいに掃き清められた庭を見ながら双樹亭の濡れ縁で抹茶をいただきました。コクのあるおいしい一服でした。双樹亭には3部屋あって、おそらく襖を除いて大部屋にして一茶を囲んでワイワイと楽しい句会を催したのではないかと想像しました。庭にはもみじが植わっていて、紅葉の頃はさぞかしきれいだろうと思いました。双樹亭脇の竹垣にはホトトギスの花が満開でした。

流山まちなかミュージアムは、一茶双樹記念から徒歩で数分のところにあります。江戸時代に作られ、現在も製造されているみりんの歴史がパネル展示されています。以下、みりんの歴史について記載します。

『 流山は、古くから米の集散地で、酒造技術があり、江戸川の水運により大消費地江戸と結ばれていたことから、みりんづくりに最適の地でした。醬油における「野田」のようにみりんといえば「流山」と想起するほど有名だったそうです。みりんは最初は飲むものでしたが、次第に調理用として利用されるようになりました。

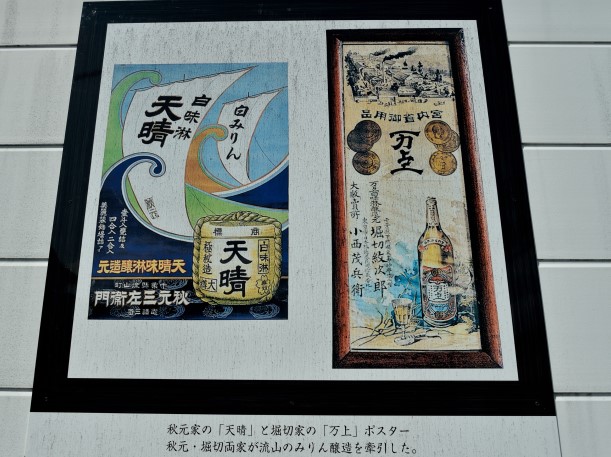

かつて、流山市には二つのみりん工場がありました。「天晴みりん」と「万上みりん」で共に江戸時代からの創業です。

流山のみりん造りは秋元家に始まるとされています。秋元家は、江戸時代中期(天明年間)に4代目の秋元三左衛門がみりん醸造を始め、5代目の時にみりんが完成し「天晴」を販売しました。この5代目が双樹と号しては俳句をたしなみ、小林一茶と親交を持ちました。この「天晴みりん」は平成19年に工場を閉鎖しましたが、平成27年にMCフードスペシャリティーズにより「天晴みりん」の名が復活しました。

一方、万上みりんは江戸時代中期に相模屋の二代目堀切紋次郎が開発したみりんで、現在まで約250年続いています。文化11年(1814年)に流山白味醂として発表され、白みりんは江戸から関東一円にまで広がりました。二代目紋次郎が詠んだ歌から「万上」の商標ができました。現在も調理用として造っており、「万上本みりん」は流山市のふるさと産品に指定されています。』

私の家では久しくみりんを使うことはありませんが、是非、この江戸時代から続くみりんを飲んでみたいと思っています。

また、2021年7月の梅雨が明けて暑くなり始めた頃に万満寺に行ってみました。

案内によれば、「現在の万満寺は鎌倉時代1379年に鎌倉の瑞泉寺にいた夢窓疎石の高弟を招いて中興開山した。」とあります。万満寺が夢窓疎石とつながりがあると知って嬉しくなりました。楽しむ「美濃焼ツアー」のページで紹介しましたが、私が毎年通っている多治見の虎渓山永保寺は夢窓疎石によって開山され、その素晴らしい庭園が大好きだからです。下記写真の古い仁王門に両脇には鎌倉時代作の金剛力士像があるのですが、ワイヤーメッシュの入ったガラスで覆われていて日光が反射するために中の様子がほとんど見えないのが残念でした。保護も大切ですが、参拝客がその姿を見ることができず拝むことすらできないというのは本末転倒ではないでしょうか? ぜひ改善してほしいと思います。

強い日差しをさけて仁王門の下で休んでいると、突然さわやかな風が吹いて金剛力士像の側面の通路に掛けてある絵馬がカタカタと鳴り出しました。