会津本郷の山城

2021年1月 投稿、 6月 更新、 7月 追加

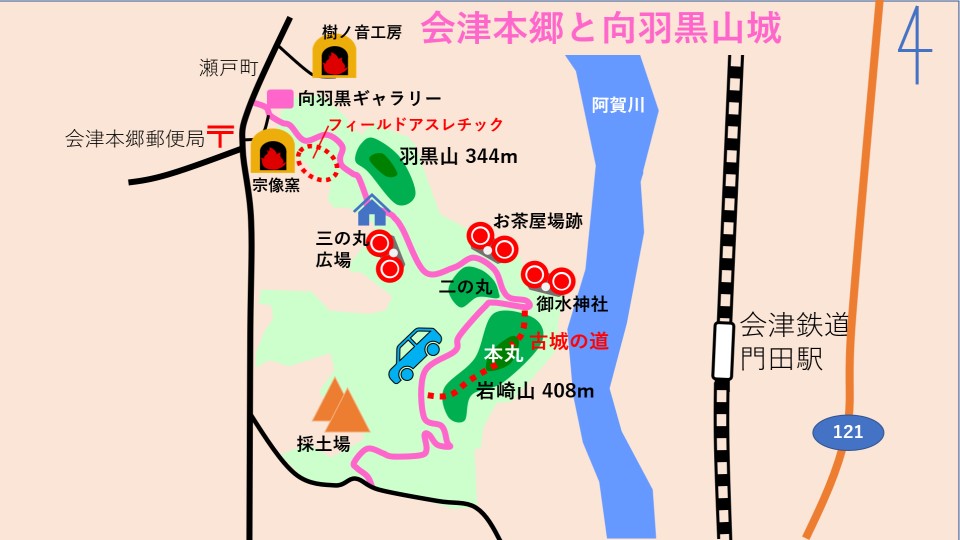

先ずは、会津本郷町の南東に連なる白鳳三山に築かれた山城 向羽黒山城(Mukai Haguroyama Jyo)の歴史について述べます。

次に 会津本郷焼の窯元を紹介し、後半では現在白鳳山公園として整備されている向羽黒山城跡を巡ります。

●御水神社、本丸、堀と土塁を追加しました(2021年6月)。

●古城の道を追加しました(2021年7月)。

向羽黒山城の歴史

南條範夫の著書「名族芦名氏」にこの城が出てくるので、関連する部分を要約します。

「芦名氏は、黒川城主として会津盆地に盤踞したが、盛氏(もりうじ)の代に至って、大いに威を近隣に振るった。

平四郎盛氏が、盛舜(もりきよ)の没後 家督を嗣いだのは、天文22年(1553年)8月で34歳の壮年に達していた。伊達晴宗の娘を己の嫡子盛興(もりおき)の嫁に迎えた。また、足利氏に頼って朝廷より従五位下に叙し、修理太夫に任ずという恩命を受けた。

合戦に明け暮れた半世紀近く、漸く老いの加わった盛氏は、戦いそのものの虚しさに心身の疲れを感じ始めた頃、行脚僧に逢い、入道したという。その後、羽黒山の東南500mの地に城を築き、岩崎城と名付け(これが向羽黒山城である)黒川城からここに移った。軍事と治国を、嫡子盛興に委ねて悠々と自適したいと考えたのである。しかし、健康でなかった盛興は、伊達晴宗の娘を嫁い迎えるも早く亡くなってしまう。

盛氏は、妹と二階堂盛義との間に生まれた平四郎盛隆(当時21歳)を世嗣として迎えた後、天正8年(1580年)6月に60歳で死んでしまう。盛隆は戦いを好み、名声を望んだ。だが、この男は男色の癖があった。これは当時においては、必ずしも珍しいことではないが、盛隆にあってはその度合いが激しすぎた。その相手により殺されてしまう。

その後、芦名家は、佐竹義重の次子義広を迎えたが、この選択が芦名氏滅亡の運命を決定づけた。内部の権力争いに乗じて伊達政宗によって滅ぼされてしまうのである。」

なお、この頃の伊達政宗については、村上元三の著書「伊達政宗と黒川城」に詳しいので歴史の好きな方は参照ください。

蘆名家の家紋

蘆名家の家紋

会津本郷焼

会津本郷には10件以上の窯元があって楽しめます。特に、おすすめなのが、会津本郷焼の伝統をふまえた宗像窯と、若い人にも人気の「樹の音工房」です。

会津本郷焼 宗像窯

写真は、宗像窯のギャラリーです。

宗像窯の瑠璃色の釉薬が大好きで、コーヒー椀、湯飲み、中皿、小鉢をほぼ毎日使っています。(写真2)

写真3の花入れは、25年前に宗像窯で手びねりで造っものです。姿は、桃山時代の美濃焼の花入れを手本にしました。黄色の花が映えますね。

会津本郷焼 樹の音工房

樹ノ音工房は 作者の感性があふれる現代的で明るいやきものを造ります。

私は 特に飴釉が大好きです。(写真2の中央)

以前は青磁の皿も作っていて、何点か作品を持っています。(写真3)

向羽黒山城跡を巡る

向羽黒山城跡は、会津本郷町の東側を流れる阿賀野川に沿って細長く突き出している白鳳三山(観音山、羽黒山、岩崎山)の岩崎山全体と羽黒山の一部に位置しています。地図を参考に楽しんでいただければと思います。徒歩では登りがきついので、私はほとんど自動車で回ります。今後も行くたびに素敵な場所の写真を追加していく予定です。

1.向羽黒ギャラリー

その名も「瀬戸町通り」から狭い道を東へ登ると、資料館「向羽黒ギャラリー」があります。向羽黒山城跡を巡る車道の起点になります。ここで、向羽黒山城跡の地図が載ったパンフレットをもらうと良いと思います。駐車場や展望の良い休憩所がわかりやすく表示されています。

2.ちょっと寄り道を

向羽黒ギャラリーから町に降りていく雰囲気の良い小道があって、しばらく行くと大きな倉庫があって、その中に宗像窯の登り窯があります。是非見学したらどうでしょうか? 正面に焚口が2つある大きな登り窯です。

3.フィールドアスレチック ~ 三の丸広場へ

さて、車道に戻り、しばらく行くと 駐車場があって西の斜面に本格的なフィールドアスレチックがあります。無料です。家族連れで楽しめます。また、ここからは羽黒山(344m)に登るハイキングコースがあります。以前 当時70歳の母と一緒に登ったことがあります。

さらに南へ車道を進むと駐車場とその先に管理棟があります。この管理棟の脇の小道を行くと西に開けた芝生の「三の丸広場」に出ます。築城当時は馬場だったそうです。ここからの展望は素晴らしく、近くに会津本郷の町並みとさらに会津高田とその背後の山並みを遠望することができます。

4.お茶屋場跡で休憩

会津本郷に来た時には、スーパーで昼食を買ってここで食べます。景色が良くてとても気持ちが良いのです。阿賀川の向こうに会津若松の町が見え、天気の良い日には背後に磐梯山が見えます。地名からすると、戦国時代には野点が行われたようなので、次回はお気に入りの旅茶碗を持ってきて ここで一服しようかと思います。休んでいると「ガタンゴトン」と会津鉄道の列車の音が聞こえてきます。

5.展望抜群の御水神社

断崖の上に建つ御水神社からは 北方に会津若松の町並みと磐梯山を展望できます。

真下には、広い河原の阿賀川が拡がり雄大です。

また、背後には本丸のある岩崎山が迫ってきます。

お茶屋場跡と同様に駐車場から近く、おすすめのスポットです。

6.本丸(一曲輪)に登る

二の丸(二曲輪)と本丸との間の堀切・門跡の駐車場から岩崎山(408m)の山頂にある本丸を目指します。曲がりくねった石段を登り、途中には長い竪堀や土塁があって楽しめます。ハイキングコースです。

以前、長男が上越市の大学に在籍していた頃 上杉謙信の春日山城跡に登ったことを思い出しました。この向羽黒山城の方が一回りスケールが大きいように感じました。

虎口(出入り口)と言う表示があって 最後の石段を上ると山桜の咲いている平坦地の本丸に出ました。北西方向には雪を抱いた飯豊連峰が素晴らしく、来てよかったと幸せな気分になりました。

7.堀と土塁を楽しむ

本丸に登る途中に長さ60m以上ある竪堀があります。私は足軽になった気分で堀の底に落ちてみました。立っているのがやっとでここを登るのは至難の業であることを思い知りました。

他にも、二の丸(二曲輪)西面に土塁と堀が複雑に入り組んでいて面白い地形があります。土塁の上をつないで歩いたり、堀切で落ちたりと、まるでフィールドアスレチックのようです。「足軽ごっこ」という企画は受けると思いますが、どうでしょうか?

8.古城の道

岩崎山(一曲輪)には「古城の道」というハイキングコースがあります(地図を参照)。

御水神社から南西方向に急な尾根を登って本丸に達し(20分)、さらに本丸から尾根をくだって自動車道に合流する道(本丸から10分)で、ルートを通じて古い石段が残っていて城の道であることがうかがえます。

御水神社から本丸までの急峻な尾根からは、直下に阿賀川の広い河原をみることができます。

本丸からの尾根の下りには大きな堀切が数か所あって楽しめます。

9.危ない体験

二の丸と本丸間の堀切跡からひたすら下りの道になります。以前、この下りの途中に木々が生えていない場所があって もしかして焼き物に使える粘土があるのではないかと思い、分け入ったことがあります。果たして、粘土はあったのですが、不思議な空間でした。草もない粘土質の急な斜面でしかも変な角度で切り取られているのです。もちろん立って歩くことはできません。当時 私は現役で登山をしていたので恐れはなかったのですが、今思うと危なかったと思います。おそらく、採土山の上部に分け入ったのではないかと思います。