黒織部 つるし柿茶碗

過去に つるし柿文様の黒織部茶碗をずいぶん造ってきましたが、なかなか満足できるようなものはできませんでした。

令和元年末にテレビを見ていたら、福井県の特産として伝統的な干し柿造りが紹介されていました。渋柿の皮をむいてオレンジ色のきれいな柿を1つずつ つるしていくのです。その映像はとても美しく新鮮でした。

令和2年になり、久しぶりに つるし柿の黒織部茶碗を造ることにしました。

最近、桃山時代の志野や黒織部の茶碗を見て感じることはそのダイナミックさです。特に、見る方向や角度によってその姿が変化します。多くの作家が行っているように、単にきれいにろくろ成形した後に手で歪を加えただけではこのようにはならないのです。当時の陶工の卓越したろくろ技術によるものであると思います。さて、今回はこのような変化を具現化するために成形方法を工夫しました。

以下、先ず制作の工程を説明し、次に今回の作品について、最後に 桃山時代の黒織部 つるし柿茶碗について述べます。

制作について

陶土

もぐさ土の原土を購入し、自分でたたいて陶土を造ります。自然のものですので石なども入っていますが、大きなものを除いてそのまま使います。

成形

成形はろくろ成形ではありません。紐づくりで手びねりをして概略の形を造ってから最後に手回しろくろで水挽で仕上げるのです。ただし、水挽をやりすぎると整いすぎて面白くなくなります。この方法は半筒型の瀬戸黒茶碗では実績があり、変化のある面白いものができます。土は砂目が多く粗いもぐさ土が適当です。細かな水肥した粘土では水挽をしたときに穴が開いてしまいます。

釉薬

瀬戸黒釉の調合は、長石30%、土灰40%、鬼板30%、コバルト4%、マンガン4%です。調合の割合は人によって様々です。 窓に掛ける透明釉は、市販の長石ベースのもの(溶解温度1180℃~)を使いました。 上記瀬戸黒釉の溶解温度が比較的低いために、透明釉も溶解温度の低いものを使って焼成温度を合わせる必要があります。

素焼き

瀬戸黒茶碗では焼肌に変化を出すために 素焼きをしないで釉薬をかける「生がけ」をすることがあります。 しかし、黒織部茶碗の場合には、絵付けに失敗してやり直すことがあるので必ず素焼きをします。今回も釉掛けが厚すぎて失敗し、水で洗い落して乾燥させてからやり直しました。生がけの場合にはやり直しはできません。

釉掛け(施釉)

(1)先ず瀬戸黒釉を掛けて、窓(絵を描くための領域)を作ります。

(2)次に 窓につるし柿の絵を描きます。

(3)最後に窓の上に透明釉を掛けます。

窓を作るための瀬戸黒釉を掛ける工程は重要です。今回のつるし柿文様の場合には、窓を大きくとる必要があるのでけっこう難しいのです。このため、事前に別の素焼き茶碗を使ってバケツの水につけて何度か釉掛けの動作をシミュレーションします。

私の場合には、窓の左枠側面、茶碗の後部、窓の右枠側面と、さらに茶碗の内側(見込み)の釉掛けを1つの連続動作で行います。もたもたしていると、釉が厚くなってしまいます。

また、透明釉を窓に柄杓掛けするときには、すべてを一気に掛ける必要があります。こういったことはトライ&エラーで体得していきます。

引き出し焼成

焼成はガス窯で行います。引き出し温度は1180~1190℃です。透明釉をこの温度で溶かすために、950℃~1150℃まで強還元炎にしました。

●1190℃になったら、煙突部を外してから窯の上蓋を開けます。私の窯は、当初から引き出し焼成を想定していましたので上蓋を2つに分割して窯を開けやすいように改造しています。

●上蓋を開けると、ゴーという窯の音と真っ白な茶碗が露になります。何度やっても緊張します。

細心の注意を払いながら火ばさみで真っ赤な茶碗を引き出します。この鉄の長い火ばさみは珍しいと思います。

●レンガの上にしばらく茶碗を放置してから、バケツの水の中に一気に入れます。水蒸気が上がり、ジュージューと言う音が収まってから茶碗が割れていないかどうかを確認して完成です。

なお、引き出してからすぐに水に入れるとほとんど割れます。しばらく空気中に置くことにより割れることはなくなりました。

今回の作品

会心の焼き上がりではありませんが、それなりに思いのこもった作品になりました。

茶碗の口縁(正面やや右上)と高台の内側には、石はぜがあります。この石は茶碗を成形したときに自然に出てきたものです。あえて取らずに焼成しました。焼成で取れてしまうことが多いのですが、今回は運よく景色として残りました。

口縁は微妙にうねっており、口縁を上から見ると円形ではなくて歪んでいて見る方向によって変化します。作者の制作の意図が反映されたと思います。

瀬戸黒釉はカサカサになったり、部分的に還元炎によって溶けて褐色になっていたりと変化に富んでいています。特に茶碗の裏面の焼肌にわびた風情があります。

少し厚手の茶碗ですが、冬の寒い時期には冷めにくいこのような茶碗を選ぶことが多いです。

黒織部茶碗 品番o1105

今まで「吊るし柿」文様の黒織部をたくさん造ったのですが、なかなか良いものができません。

この茶碗は、他の吊るし柿茶碗と比較して小さめで見込みが広いのが特徴です。茶をたててみると、見込みは円ではなくて微妙に歪んでいて まるで緑の池のようです(写真3)。こういった気づきは使ってみないとわからないことです。

黒織部茶碗 品番o1305

この茶碗は2005年に制作したものです。窓の白釉が溶けていなくてカサカサに干からびています。当時は欠点ばかり気になっていたのですが、最近ではなかなか風情があって良いのではと思っています。つるし柿の絵も堂々としています。

桃山時代の黒織部 つるし柿茶碗

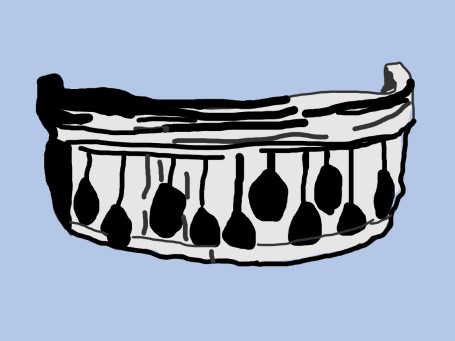

私は 桃山時代のつるし柿茶碗の本物を観たことがありません。唯一、日本の陶磁4 美濃(加藤卓夫著 カラーブックス保育社)という本で つるし柿茶碗の陶片を見ただけです。左はそのイラストです。

しかし、この陶片の写真を見て すっかり魅せられてしまったのです。全体像は全くわからないのですが、陶片から推測するとかなり豪快な茶碗であったと思います。部分から全体を創造する楽しさがあります。この創造がどんどん膨らんでは造り続けているのです。