2009年の大窯焼成で大きく欠けて出た紅志野茶碗があります。茶碗の正面には実家の2月の梅を描き、薄く紅色に発色したきれいな茶碗です。一度、苦労して欠けた部分のみを作って、呼継ぎ(よびつぎ)を試みたのですが、志野釉の色や釉調が同じようにならず断念したことがあります。10年以上たったある夜、この茶碗をどうやって手直ししようかといろいろ考えて まんじりともせずに夜を明かしました。明け方の結論としては、やはり陶片を手に入れて、それを加工して呼び継ぎとするのがベストだと思いました。そして、朝 インターネットで「志野 陶片」と検索してみたら、大平古窯の志野陶片が出品されていました。しかも緋色の美しいものがあります。何という縁であろうか? こうして、志野の陶片、しかも桃山時代のものを手に入れたのです。

本ページの前半ではこの志野陶片についての感想を述べ、後半では大平窯を中心に志野の古窯と参考文献を解説します。

志野の古窯へ

つるつるの志野陶片

2枚の皿がつぶれて えんごろ(窯道具)に焼き付いています。この皿はかなり薄造りに成形されています。上の皿の表面は大変きれい(ピュアーな透明の釉に細かな貫入が入っている)で、とても430年前のものとは思えません。うっとりして手で触ってしまいます。

この陶片を洗面台の縁に置いています。こうすれば、手を洗う度に陶片を愛でることができます。

志野陶片の緋色

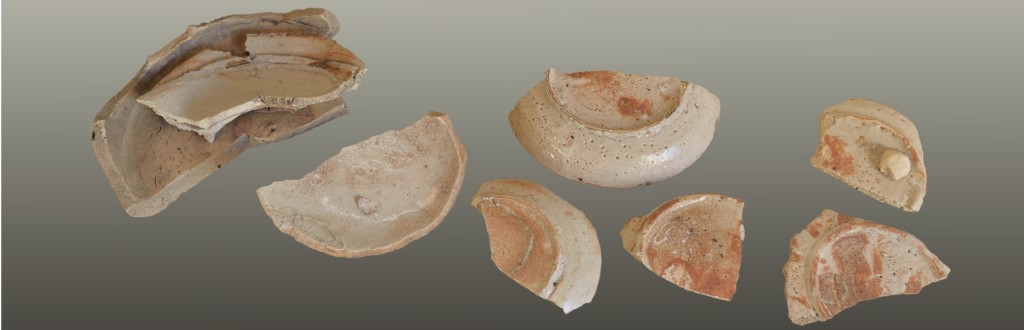

緋色が美しい、お気に入りのものを並べてみました。高台ちかくのオレンジ色の緋色がきれいです。いわゆる焦げが緋色に発色しているかのようです。

特に、右下の陶片の志野釉にはピンホールが出ていて、ネットリした雰囲気が好みです。まさにオタクの世界です!

志野陶片の断面

陶片の良いところは、その断面から釉薬の厚さや当時の土を観察できるところです。釉薬は0.5mm程度でかなり薄いことがわかります。土は雰囲気のいい美濃の山土で、かなり硬く焼きしまっています。陶芸家 荒川豊蔵氏が山中で良い土を見つけて、弟子がスコップで掘っている映像をビデオで観たことがありますが、まさに同じような土です。

陶片を使う

箸置きやコースターとして、普段の生活の中で使うのも楽しいものです。

陶片の使い道

陶片の使い道を考えてみました。鼠志野の長方皿に陶片を組み合わせて敷いてそのまま使うことにしました。さて、ここに何を盛りましょうか?

かつて多治見で購入した陶片

この陶片も桃山時代のものと思われます。右の薄造りの陶片は、草文の絵が描かれていて緋色が出ていないことから、登り窯で焼成された後期の志野であると思います。かつて、多治見のいかがわしい骨董屋で購入しました。本当は、高台がついている茶碗の陶片が欲しかったのですが、あまりに高額でしたのでこちらを2,000円で購入しました。

美濃焼ミュージアムの鼠志野の陶片

美濃焼ミュージアムにて手に触れることができる鼠志野の陶片です。許可を得て写真を撮りました。

この陶片の底の紙には大平窯と記載してあります。

志野の古窯について

今回入手した陶片は大平古窯のものと言われています。興味が出てきて志野の古窯と陶片について調べることにしました。このように興味がどんどん拡がっていくところがやきものの面白さでもあります。

大平は、土岐市から可児市に向かう県道84号(現在、安土桃山街道と呼ばれる)の土岐市美濃焼伝統産業会館の少し先にあります。一度、行ってみたいところですが、古窯跡は私有地とのことなのでたぶん入れないと思います。

大平古窯群には、

・山之神窯(大窯)

・由右衛門窯(大窯)

・清太夫窯(連房式登り窯)

・大平窯ケ根窯(連房式登り窯) があります。

日本陶磁全集15巻 志野(中央公論社)の概説によれば、山之神窯は室町時代に志野の源流をなす白釉-灰志野を焼いており、天文(1532~1554年)から永禄(1558年~1569年)にかけて活躍したと推測され、ここからしだいに上質の志野へと進歩していったと言われています。

その後、由右衛門窯(この窯は長く続いた)では、かなり上質の志野が焼かれました。さらに、清太夫窯と呼ばれる登り窯も起こり、ここでは慶長年間(1596~1614年)に後期の志野が焼かれています。

私が入手した志野陶片は、緋色が出ていることや絵が描かれていないことから登り窯ではなくて、大窯である由右衛門窯の初期に焼かれた可能性が高いと思います。

以上、大平古窯群について記載しましたが、他にも大萱や、荒川豊蔵氏が1930年に発掘した牟田洞窯などの窯があって興味の尽きないものです。特に、牟田洞窯は、天正年間(1573~1591年) 前期から文禄(1592~1595年)にかけての窯とみられ、ここで絵付けをした志野が完成しました。半筒形の志野茶碗やさまざまの茶陶の名品がここで焼かれたと言われています。発掘されたやきものは、豊蔵資料館にて見ることができます。かつて、私はここの学芸員の好意で牟田洞窯で発掘された瀬戸黒茶碗を手に取ったことがあります。大きて無骨で やや茶色の瀬戸黒釉は窯変していて これぞ「桃山武士の茶碗」だと思いました。

土岐市駅から近い元屋敷窯には、元屋敷東1,2,3号窯の大窯と、慶長10年(1605年)ごろ肥前唐津の陶業を学んで帰った加藤景延がもたらした唐津式連房登り窯があります。土岐市美濃陶磁歴史館で元屋敷窯の出土品を観ることができます。

参考文献

1.「美濃の陶片」 荒川豊蔵監修 加藤陽治著 徳間書店 昭和48年発行

美濃の古窯について調べるためにこの本を借りました。陶片の写真が素晴らしいので、興味のある方は是非手に取ってみることをおすすめします。惜しむらくは、写真のほとんどが白黒で志野の緋色や織部の緑釉の美しさを堪能できないことです。

さて、この本は陶片そのものについての解説は全くなくて、大正12年に荒川豊蔵氏が美濃の牟田洞窯を発掘した後の 美濃古窯の発見と美濃古陶のブームの経緯が詳細に記載されています。

特に感銘を受けたのが、東大出身で多治見工業高校の英語の先生になった高木康一氏が美濃古窯の発掘に注目し、生徒をつれて古窯を調査し陶片を発掘してそれらを学校の収蔵品として残して、47歳で夭折してしまうことです。「高木康一について」の章は、彼の人柄や発掘にかける情熱がひしひしと伝わってきて感動します。彼が残してくれた膨大なコレクションは、多治見市古陶器陳列館、岐阜県陶磁器陳列館を経て、現在の美濃焼ミュージアムにて観ることができ、われわれに桃山時代の息吹をもたらしてくれます。

2.「日本の陶磁4 美濃」 加藤卓夫著 カラーブックス 保育社

優れた文筆家でもある加藤卓夫氏が、世に隠れた美濃の陶器を中心に背景、作風、技術を説明しています。小さな本ですが、カラー写真が多く陶片も紹介されています。

3.「日本陶磁全集15巻 志野」 中央公論社

掲載されている陶器は、世に紹介されているいわゆる名陶、名碗が中心で、陶片の写真はありません。

しかし、概説の「志野の窯」の章は、奥磯栄麓氏の調査に基づいた志野を中心とした美濃古窯の系譜と展開の概略であり、美濃古窯跡群分布図とともによくまとまっていると思います。

4.「桃山を駆けたうつわ」 美濃焼ミュージアム企画展パンプレット 平成24年9月~10月開催

特に、志野・織部を生産した大窯と連房式登り窯の分布図を参考にしました。