美濃桃山陶

美濃焼桃山陶の歴史

美濃焼を代表する志野、黄瀬戸、瀬戸黒を焼成した窯(半地上式の穴窯で大窯と呼ばれます)は、

天正(1573~1591年)、

文禄(1592~1595年)を経て、

慶長(1596~1614年)の初期頃まで

岐阜県東濃地方で焼き続けられたと考えられています。安土桃山時代から江戸初期にかけてということになります。

そして、伝承によると、慶長に入って間もなく久尻の加藤景延によって肥前唐津から元屋敷に連房式の登り窯が導入されたと伝えられており、昭和33年に考古学的な学術調査によって連房式登り窯の存在が確認されました。現在、この元屋敷陶器窯跡は土岐市の織部の里公園として整備されています。

この連房式の登り窯で焼かれた新しい作風のものが「織部焼」と言われる製品です。この窯の導入によって、従来の大窯で焼成された「志野」は衰退し、いわゆる織部焼の時代に突入しました。この窯は、織部だけでなくて、志野織部や、引き出し焼成による文様のある「黒織部茶碗」、黒釉のみで文様のない「織部黒」や、美濃伊賀、美濃唐津といった多様な作風を作り出しました。土岐市陶磁歴史館でこれらの発掘されたものを観ることができます。

いわゆる「志野」は、熱効率のきわめて悪い大窯で優れた作品が生み出されましたが、熱効率がよく量産向きの登り窯の焼成には適さずに廃れていったと考えています。経験的に、志野の特徴である緋色は登り窯では出ないのです。したがって、桃山陶の志野の名品が焼かれた期間は30~40年足らずと考えています。なお、志野が焼成された大窯は多治見の安土桃山陶磁の里に再現されており、本HPの「造りのこだわり_大窯」で詳細を説明しています。

さて、織部の話に戻します。桃山時代の織部の意匠は、非対称で歪んだな形、豪快な釉薬の掛け分け、自由奔放な文様とバラエティーに富んでいます。現代の私たちが見ても斬新に感じるデザインを備えた茶道具や食器類が、慶長年間から元和年間(1615年~1624年)に大量生産されました。これらは、京都や堺に住み、時代の変化に敏感に対応した茶人や裕福な町人たちの好みを反映し、具体的に彼らの要求や指導よって造られたと考えられます。

2018年に根津美術館で開催された「新・桃山の茶陶」展の図録の解説によれば、京都三条通りではやきものを販売する店が軒を連ね、その一画は「瀬戸物屋町」を称されていました。この界隈の商人たちが、日本各地の窯に赴き、指導して注文したやきものが販売されたと考えられています。タイムマシンで行ってみたいものです。

陶片のこと

私たちは、桃山時代の完全なものを観る機会はあまりありませんが、陶片であればその多くを多治見や土岐市の博物館で観ることができます。そして、陶片からその完全な姿を想像したり、緑釉の美しさや変化を楽しんだり、斬新な文様から 安土桃山時代の息吹を感じとることができます。やきもの造りをしている人は、陶片から桃山時代当時の土を観察することができます。

●博物館や美術館は、単に展示するだけでなくて、若い人むけに桃山陶の陶片に触れる機会をぜひ設けてほしいと思います。なお、美濃焼ミュージアムではごく一部の陶片に触れることができます。また、土岐市美濃陶磁歴史館では、小学生や中学生向けに美濃桃山陶や美濃焼の理解を深めるための教育プログラムがあります。伝統文化の継承という観点から、この素晴らしい取り組みを全国レベルに展開してほしいと思います。

織部の文様

最近、「織部の文様」(河原正彦編 2004年東方出版)という本を借りました。写真のクオリティーが素晴らしく、実際に陶片を見ているかのようです。ただし、この本で残念だったのは、織部の陶片の文様を分類し その写真を羅列しただけの構成だったことです。各文様ごとに何らかの説明が欲しいと思いました。私のような桃山陶片マニアでもそう感じるくらいですので、一般の人はパラパラページをめくっただけですぐに飽きてしまうのはないでしょうか?

現代の織部

青織部の皿

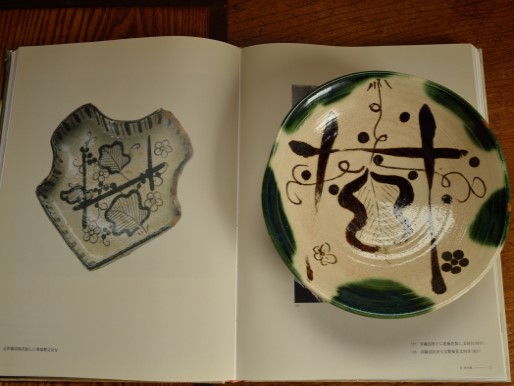

写真は、上記「織部の文様」の本から志野織部の文様と、30年程前に安土桃山陶磁の里で製作した青織部の皿です。皿の絵付けは 桃山陶の写しですね。

この皿は、妻がろくろ成形をし、陶房のスタッフが絵付けをしたものです。絵付けの線に勢いがあって素晴らしい出来だと思いませんか?

桃山陶との違い

桃山時代の織部を見るとその自由奔放な発想と優れた技法に感嘆するばかりです。特に、私が文様を見て感じるのは、その筆さばきの豪快さといいますか、線が生き生きと描かれていることです。ある時は細く力強く、またある時はゆったりと、また、わざと稚拙に描いたりして楽しめます。

その素晴らしい技巧にひかれて多くの現代作家が織部に挑戦していますが、形だけは真似ることはできても桃山陶の発するもの、琴線に触れるものには出会えません。写真は、私が持っている現代作家のものからいくつか選んでみました。