私の作品集を紹介致します。

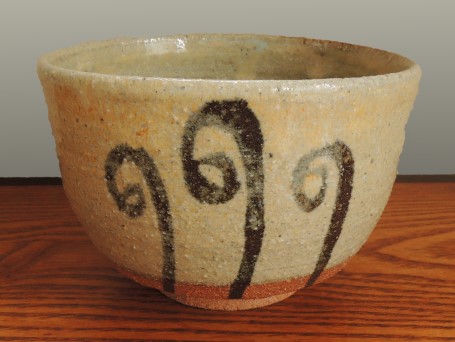

斑唐津茶碗 品番m01uk

斑釉の釉調はとても良いと思います。

実は、この茶碗でお茶を一服したことはありません。

ほぼ毎日、生活雑器として使っています。

斑唐津の釉薬は2002年に唐津の陶芸家 松尾宗明氏から購入したものです。

今でも残りを大切に使わさせていただいています。

斑唐津茶碗 品番m0205

この茶碗の特徴は、高台の土にあります。

妻は「まるでクッキーみたいだね」と言います。

唐津土のうち、比較的鉄分の多いものを使いました。

斑唐津茶碗 雪稜 品番m0305

5月の穂高の雪稜を登っている自分をイメージして絵付けをしました。 斑釉薬のたれが、雪が降っているように見えます。 唐津の茶碗は益子の登り窯で焼成することがほどんどですが、本茶碗のみは多治見の大窯で焼成しました。 大きくて深い茶碗です。

斑唐津茶碗 品番m0405

絵付けは、琳派の小林古径氏の絵を参考にトウモロコシを描きしました。 鉄分の多い土を使って、高台の土は赤く発色しています。

たたき斑唐津花入れ 品番m05uk

「たたき」とは、たたき造りのことです。 ひも状の粘土を積んで重ねたものを、片手に板、もう一方の手に当て木(内側)を持ってたたき、薄く成型していく特有の技法です。 「たたき」では、ろくろ成型と違って、重ねてはたたき 重ねてはたたいて作るので、ゆったりと時間をかけて形を見ながら造ることができます。信楽の砧花入れなども、たたきで作られることが多いです。

![]()

![]()

奥高麗茶碗 品番k12uk

お茶のおいしい茶碗です。広い見込みと素直な形を意識して作りました。ろくろ成型時に形が良かったので、絵付けはしないで釉薬のみにしました。斑唐津の釉薬を薄くかけて、自宅のガス窯で焼成しました。土は、鉄分の少ない唐津(道納屋谷)のものを使っています。

![]()

![]()

![]()

絵斑唐津茶碗 品番m0805

自宅のガス窯で焼成しました。

土は比較的鉄分の少ない唐津土を使いました。

同じ釉薬でも土によって発色が異なることがわかります。

絵斑唐津茶碗 品番m0903

円相の絵斑唐津茶碗です。

大振りですが、軽くて使いやすいです。

斑唐津は、汚れにくいので食器や珍味入れなどにも気軽に使えます。

![]()

![]()

![]()

斑唐津片口と斑唐津ぐい呑み 品番m06uk, m0705

・片口の土は、羽鳥湖高原にて掘った土を使っています。

3.11.の前ですので、心配はございません。

・ぐい呑みは、唐津の鉄分の多い土を使って自宅のガス窯で焼成しました。

釉薬をかけないで本焼き(1250℃)をし、斑釉薬を施釉してから酸化焼成で「ねらし」を十分にして焼きました。

斑釉薬の白いたれが美しいですね。

![]()

![]()

![]()

唐津茶碗 品番k1907

この茶碗は唐津大皿(k1507)と同じ窯焼成です。土も同様に松浦系の唐津土に志野土を混ぜたものです。斑釉を薄く施釉しました。写真2の拡大写真で斑釉の雰囲気がわかると思います。

てらいのないシンプルな造形です。

奥高麗茶碗 品番k27uk

唐津の土を使い、自宅のガス窯で焼成したものです。

成型後の姿(形)が良かったので、絵付けをしないで斑釉を薄く施釉しました。

手にすっぽりおさまります。

絵斑唐津茶碗 品番m1014

2014年益子の登り窯で焼成したものです。写真(3)は窯出しの様子です。

釉調が斑になっているので ここでは斑唐津に分類しましたが、実は桜灰釉を掛けたのか、斑釉を掛けたのかはっきりしないのです。絵付けは、北アルプスの山なみを描きました。正面の3本の釉たれが変化を添えています。