12年をかけた志野茶碗

2021年5月投稿

欠けて出てきて志野茶碗

2009年の大窯焼成で大きく欠けて出た紅志野茶碗があります。茶碗の正面には実家の梅の花を描き、薄く紅色に発色したとてもきれいな茶碗ですが、欠けが大きいためこのままでは使えません。

窯内に欠けたパーツも残っていませんでした。桐箱に大切に収めた この欠けた茶碗を見るたびに、将来、必ず再生して使えるようにしてあげようと思うのですが---。12年もの間、その思いが重く伸しかかっていました。実は、この再生の作業は時間、労力、費用もかかり、かなり大変です。やる気が起きないというのが正直なところでした。一度、苦労して欠けた部分のみを作って呼継ぎ(よびつぎ)を試みたのですが、志野釉の色や釉調が同じようにならず断念したことがあります。

2021年になって桃山時代の志野陶片を手に入れたのでこれを加工して呼び継ぎをしようとしたら、陶片があまりに硬くて適当な形状に加工できませんでした。陶磁器を切断できるという糸鋸(ダイヤモンド粉末付き)を購入しましたが、全く歯が立ちませんでした。

そこで、再度、欠けたパーツを自ら作って呼び継ぎを行うことにしました。また途中で断念していまうかもしてないという不安もありましたが、果たして「やりきる」ことができました。

おそらく、コロナウイルスが1年経っても収束にも向かわず 世界中で死者が増加の一途を辿っている状況が、精神的に影響を及ぼしていたと思います。このやきものの修繕は他人にとっては全く取るに足らないことかもしれませんが、私にとっては重要なことでした。そして一つだけはっきり言えることは情熱や忍耐がなければこういったことはできないということです。

以下、その作業工程を記載し、完成した茶碗を紹介します。

繕う

1.欠けた部分の型紙

欠けた部分を型紙に写します。もともとは3次元ですので、注意が必要です。今後、この型紙が設計図になります(写真2)。

2.素焼き品に下書きをして加工

欠けた部分のみを粘土から成形するのはかなり困難ですので、同じような大きさ、形状の素焼きを終えた茶碗を加工することにしました。 素焼き品に型紙よりやや大きめに鉛筆で下書きをします。本焼成では1割ほど縮小するためです。 陶磁器加工用の糸鋸で下書きに沿って削り、パーツを造ります。 素焼きと言っても硬いので、糸鋸はすぐにすり減ってしまいます。

3.パーツをやすり掛け

パーツを鉛筆で描いた下書き線に沿ってやすりで少しづつ削ります。 この時、ダイヤモンド粒子が付いたやすりが使いやすいことがわかりました。一般の鉄やすりではほとんど削れません。

4.紅志野釉を掛ける

パーツに紅志野釉を掛けます。ただし、漆で接着する側面は掛けないように注意します。 写真は志野釉を掛けた状態です。

5.ガス窯で本焼成

パーツの本焼きと言っても、茶碗を焼くのと変わりありません。パーツが棚板に付かないように側面を下にして焼成します。 自宅のガス窯でねらしも含めて10時間の焼成です。 欠けた茶碗のような薄紅色の釉調にはならず、白く荒れた釉調になりました。欠けた茶碗は薪による大窯の焼成で、今回のものは自宅のガス窯焼成で異なるのですから釉調が同じようにはなりません。パーツを欠けた茶碗にあててみると、釉調や色が異なっていても相性は悪くありません。このまま進めることにしました。

6.漆で継ぐ

金継ぎを経験された方はご存知だと思いますが、工程はかなりの時間がかかります。

(1)麦漆を使ってパーツを欠けた茶碗に接合し、乾燥に3週間ほどかけます(写真1)。

(2)次に凹んだ部分に漆を盛る「刻苧(こくそ)」付けを行い、乾燥に2週間かけます。

(3)さらに仕上げをよくするため「錆漆(さびうるし)」付けを行い、乾燥に5日間かけます。

(4)漆表面をスムースにするために砥石で研ぐ「錆研ぎ」を行います。

(5)赤色の弁柄漆を薄く塗って、乾燥に3日待ちます(写真2)。

こうして、漆で継ぐ作業は完了です。後は、金粉蒔きをするかどうかです。

7.金粉蒔きをする?

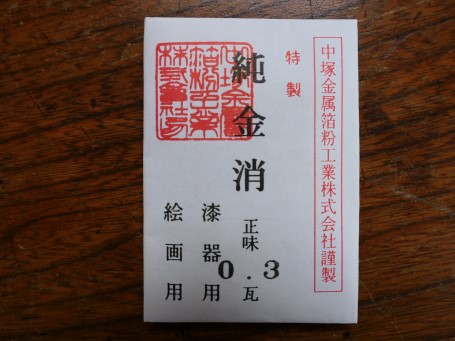

金粉は手元になく、購入すると高価なのでこのまま赤色の弁柄漆で終了するか、あるいは金粉蒔きまで進めるかを判断します。

弁柄漆を塗った茶碗を写真に撮って、PC上で漆で継いだ部分のみを金色に置き換えてシミュレーションをしてみました。

けっこう金色との相性が良さそうなので金粉を購入して 金粉蒔きを進めることにしました。

妻に金粉0.3gの値段を話したら「ばかっじゃないの!」と怒っていました。

そして、完成した茶碗

金粉蒔きをして4日ほど乾燥させて完成です。さっそく、お茶を一服しました。この茶碗を観るたびに ものづくりの情熱の証を感じられたらと思っています。大袈裟かもしれませんが---

銘 どろろ Dororo

私の志野茶碗の中ではかなり大振りで、直径13.5cm、高さ10.0cm です。

しかし、轆轤引きがうまくいったのか、全体に薄造りで手取りは良好です。

高台から見ると釉掛けの跡が△になっています(写真2)。こういったことも”こだわり”です。

写真3の左の唐津花入れは 2019年に同様に左耳を繕って再生したものです。Blog「繕って使う(金継ぎ)」で紹介しました。