唐津の陶芸家

十数年前 たびたび北九州に出張することになり、その都度日程を調整して唐津の陶芸家を訪ねました。

実は 本来の仕事よりもやきもの探訪に力が入っていたようです。できるだけやきものを見る時間を取るために唐津に泊るように心がけました。

唐津では洋々閣に泊まりました。食事は唐津焼の器にのって出てきますし、宿にはギャラリーがあって中里隆氏の作品を見ることができます。「さよ姫」という離れの部屋で、唐津の器でおいしい海の幸をいただき、それは素晴らしい時間を過ごしました。

ここには3回ほど泊まりましたが、いつも違和感を覚えることがありました。それは、料理を載せた唐津焼の器の端が欠けていることです。私が料理人なら、大切なお客様に欠けた器を出すことは決してしません。漆で補修したものは出すかもしれませんがーーー。老舗旅館ともなるとこういった基本的な配慮が欠けてしまうのでしょうか?残念な思い出です。

さて、唐津を起点にして、岡本作礼氏の作礼窯、梶原靖元氏、浜本洋好氏の三里窯、川上清美氏、西岡良弘氏の凌雲窯や、陶芸店を訪問しました。

本ページでは、上記現代作家の作品や都内の個展などで入手したものを紹介します。そのほどんどは、私がやきものを制作する上で参考にするために購入したものですが、その後 手放してしまったものもございます(品番の記載がないもの)。

できるだけ購入してみないと分からないような 使い勝手を中心に述べたいと思います。唐津焼を購入、あるいは鑑賞する際の参考にしていただければと思います。

岡本作礼(Okamoto Sakurei) 作礼窯

大好きな唐津の陶芸家です。岡本作礼さんの東京での個展にはできるだけ行くようにしています。

唐津からかなり奥まった山の中にある作礼窯には2回ほど行ったことがあります。2度目のときは窯出し直後で中庭のゴザの上に井戸茶碗や高麗茶碗、青い釉薬の山瀬茶碗、そして斑唐津や朝鮮唐津の花入れが所せましと置いてあり、家族総出で釉薬などのでっぱりをやすりで除いていました。私は、その中から一番赤みを帯びた井戸茶碗を選びました。親友は、端整な斑唐津を選びました。親友は前回来た時には展示室に飾ってあった素敵な井戸茶碗を購入していました。

お昼は、作礼さんの運転で、山瀬にある孤狸庵という手打ちそば屋に連れていってもらいました。近くには陶芸家 田中佐次郎氏の窯があるそうです。庵の脇の渓流には魚が群れをなして泳いでおり、すぐ上には古い学校跡があってなかなかの風情です。二人にとって まさに至福の時でした。

絵唐津皿 品番oka04

唐津は茶陶の作品よりも皿などの器の方が良いと思います。この透明釉や絵付けが大好きです。この皿は、唐津駅近くの炎(ほむら)という陶芸店で購入しました。

朝鮮唐津舟形向付 品番oka05

この向付は初めて作礼窯を訪れたときに購入したものです。アイスが盛ってあって見えずらいのですが、クリーム色の斑釉と飴釉との掛け分けですね。とても丁寧な造りです。

唐津井戸茶碗と酒器

品番oka01,oka06,oka07

左から唐津井戸茶碗、唐津黒徳利、唐津井戸ぐい呑みです。 井戸茶碗は2度目の作礼窯訪問のときに購入したものです。井戸ぐい呑みは、おいしい日本酒を飲むために仕覆(実際は巾着袋)に入れて飲み会に持って行ったりします。

朝鮮唐津 花入れ 品番oka03

朝鮮唐津の花入れです。羽鳥湖高原の花を入れてみました。なお、左の志野茶碗は自作のものです。

浜本洋好(Hamamoto Hiroyoshi) 三里窯

私の父が九州出張の際に浜本洋好氏の三里窯を訪問してこの茶碗を購入してきたのが契機になって、唐津焼の良さを知りました。しっとりとした透明釉の上を抹茶が流れて喉越しの良いこと。土味や高台脇の釉薬のカイラギのネットリした感じなど、すっかり唐津が好きになりました。十数年後、私は父と同様に三里窯を訪問したのです。

唐津皮クジラ茶碗 品番ham01

父が購入した茶碗です。私はその後 浜本氏の茶碗をいくつも購入したのですが、今残っているものは父が愛用したこの茶碗のみです。

器と朝鮮唐津ぐい呑み

左から斑唐津飯茶碗、朝鮮唐津のぐい呑み、唐津黒小鉢です。後列は斑唐津小鉢です。

飯茶碗は長男が幼少の頃より20年以上も使っています。

小鉢は、抹茶を一服するときに和菓子を載せています。中央の朝鮮唐津のぐい呑みは、ざっくりとした土味と黒釉の釉たれが見どころです。

斑唐津茶碗

浜本氏の斑唐津茶碗は 斑釉の発色がすがすがしい青色で大好きです。以前は浜本氏の斑唐津茶碗をいくつか持っていたのですが、現在は手元にございません。

朝鮮唐津茶碗

三里窯でこの茶碗を購入したのですが、あまり使わずに手放してしまいました。なぜかと言うと、朝鮮唐津はお茶を喫するのに適当ではないと気付いたからです。言葉が良くないかもしれませんが「少々うるさい」のです。それ以来、朝鮮唐津の茶碗を購入することは無くなりました。こういったことは、購入して使ってみなければ分からないことです。

川上清美(Kawakami Kiyomi)

斑唐津の原土

友人と川上清美氏の陶房を訪問したときに、庭に積んであった斑唐津用の原土を記念にいただきました。 原土を大切に持っている人は、愛好家でもいないでしょうね。

唐津ぐい呑み、斑唐津ぐい呑み

陶房にて購入したぐい呑みです。川上氏のぐい呑みはまるで抹茶碗をミニチュアしたような雰囲気です。 右の斑唐津のぐい呑みは、上記原土から造ったものです。

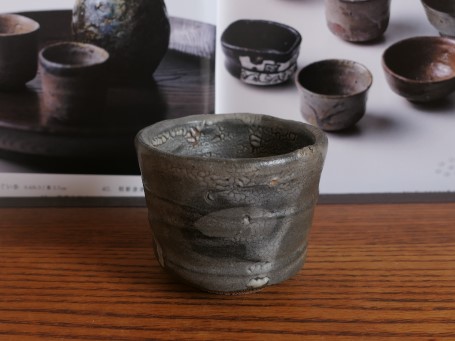

唐津井戸ぐい呑み

井戸茶碗によく見られる 土がオレンジ色に発色している唐津です。高台周りのカイラギの白色が美しいです。

西岡良弘(Nishioka Yoshihiro) 凌雲窯

西岡良弘氏の凌雲窯を訪問したときのエッセイは Blog「唐津の陶芸家」に掲載しています。

斑唐津向付 品番nis02

凌雲窯を訪問したときに譲っていただいたものです。良弘氏はこの器を不完全で再度焼成するつもりとおっしゃっていましたが、私は今でも素晴らしい器だとおもっています。高台周りの土味が良いですね。

唐津井戸茶碗

とてもおとなしくて控えめな井戸茶碗です。

梶原靖元(Kajiwara Yasutomo)

梶原氏は、作礼窯に行ったときに岡本作礼氏が紹介してくれた陶芸家です。台風による大水の後で 陶房のやきもののほとんどが流されたとおっしゃっていました。ある茶碗は 駅の近くにプカプカと浮いてしたそうです。

その後、NHKの美の壺「唐津焼」の番組で、古唐津の土を陶石から作る陶芸家として紹介されました。

唐津ぐい呑みの高台

梶原氏の陶房を訪問したときに購入したぐい呑みです。釉薬はカチッとしていなくて生乾きみたいです。好き嫌いが分かれるかと思います。何といっても土味ですかね!

唐津茶碗

この茶碗はその後、茨城県笠間の陶芸店にて購入したものです。たぶん、陶房に行ったときに見かけたものだと思います。

中川自然坊(Nakagawa Jinenbou)

唐津柿ノ花向付 品番nak01

2010年に復帰されて渋谷の黒田陶苑にて3年ぶりの個展を開催したときに購入したものです。愛くるしい形、味のある絵付け、部分的に白く縮れた釉薬、赤い土味といい、素晴らしい向付だと思います。今でも大切に使っています。

丸田宗彦(Maruta Munehiko)

唐津ぐい呑み 品番mar01

25年ほど前に都内の個展にて購入したものです。 岡本作礼氏と並んで大好きな作家の一人です。特に丸田氏の鄙びた風情のやきものが好きです。 人気があって価格が高いためか なかなか茶碗を購入できません。

藤ノ木土平(Fuginoki Dohei)

朝鮮唐津四方皿と斑唐津ぐい呑み

品番fuj01,fuj02

唐津駅近くの炎(ほむら)という陶芸店で購入したものです。

この四方皿にはお菓子を載せます。とても使い勝手が良いです。

さらに大きなサイズもあって、そちらも購入しておけばよかったです。

斑唐津ぐい呑みとなっていますが、コップのようです。

府川和泉(Fukawa Izumi)

斑唐津花入 品番fuk01

この花入れも炎で購入したものです。土味と斑唐津釉の窯変が何とも言えません。 花入れ単体では姿が今一だと思っていましたが、晩秋の花を入れるとなかなかだと思いました。

塩鶴るり子(Shiozuru Ruriko)

絵唐津小皿 品番rur01

唐津駅前近くの陶芸店で購入したものです。いかにも絵唐津らしいです。3枚それぞれの焼きが異なっていて楽しめます。絵もなかなか味があります。醤油さしとして頻繁に使っています。

西岡小十(Nishioka Kojuu)

唐津焼の第一人者と言えば、やはり西岡小十氏でしょうか? 現在でもとても人気があります。私は小十氏の茶碗を作陶の勉強のために購入しています。

斑唐津茶碗 品番nis03

斑釉に変化があって楽しめます。特に、釉だれの青白い色はきれいです。

この茶碗はかなり小ぶりで旅茶碗として良いかと思います。また、高台が茶碗の中心から偏っています。造り手としてはとても気になります。向付の離れを焼きがよかったので茶碗にしたのではないかと思います。

絵唐津茶碗

西岡氏の唐津茶碗は、なんといっても土味でしょうか。決して特別なものではなくて、どこにでもあるような素朴な土を活かしています。また、当人も述べていましたが高台の削りが独特です。これらの茶碗は手ばなしてしまいました。

杉本貞光 (Sugimoto Sadamitu)

井戸茶碗

唐津焼ではないのですが、最後に井戸茶碗を紹介します。 この井戸茶碗は大きくて堂々としています。高台周りのカイラギも激しいです。 杉本氏と言えば信楽の作家ですが、信楽の茶碗とこの井戸茶碗とは作風ががらりと異なっています。面白いですね。なお、杉本氏の信楽茶碗は、作品紹介「信楽のやきもの」で紹介しています。