奥高麗茶碗(2) 根津美術館

2024年5月 投稿

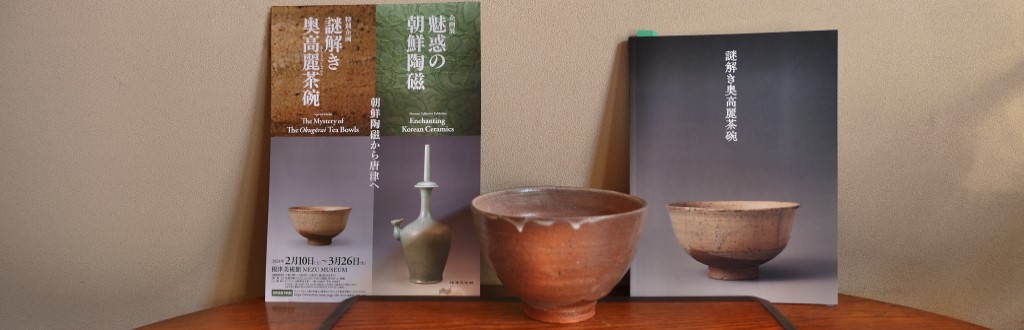

奥高麗茶碗展 根津美術館

2024年3月に根津美術館で開催された企画展「謎解き 奥高麗茶碗展」、「魅惑の朝鮮陶磁展」に行きました。本ページでは奥高麗茶碗展についてレポートします。なお、魅惑の朝鮮陶磁展についてはBlogにて紹介しました。

本展では奥高麗茶碗34点が展示されました。根津美術館で所蔵している奥高麗茶碗は2碗のみですから、よくまあこれだけの奥高麗茶碗を集めたものです。私のような唐津好きで、しかも奥高麗茶碗を自分で調べて特集するほどのマニアは別としていったいどのくらいの人が興味を持っているのでしょうか。混んでいるロビーの一画にあるミュージアムショップで様子を観察しましたが、本企画展の図録を手にする人はまれでした。

奥高麗茶碗の特徴と歴史

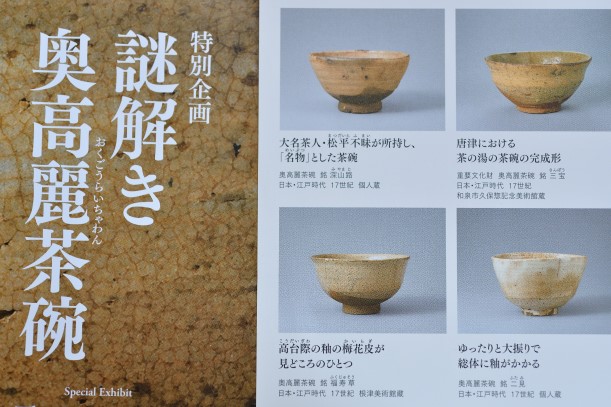

先ずは本図録(全62頁)の解説から奥高麗茶碗の特徴について述べます。

●大振りであること (外径13~16cm)

●絵付けはない。

●口縁がわずかに端反りである。

●丸みのある腰で、腰回りの胎土があらわになっている。

●釉薬は薄く施されている。

●高台は、中心を残して丸く削られており、兜巾高台(Tokin Koudai)が比較的多い。

といったところでしょうか。

しかし、本展示品のなかには、長石釉を施したいわゆる瀬戸唐津 図番(14),(15)、沓形の織部風の唐津茶碗 図番(19)や、形状が中皿と言えるような平茶碗 図番(12),(13)もあって、そもそも奥高麗茶碗の定義そのものが曖昧で解釈によってこのようなものも入れているかと思いました。

唐津焼の一分類である奥高麗茶碗は一般的に高麗茶碗の熊川(Komogai)茶碗を手本に造られたと言われています。図録に記載された解釈は少し異なっているので紹介したいと思います。奥高麗茶碗の作行について特に高台削りに熊川茶碗と同様なものが存在することから、朝鮮から渡ってきた陶工が草創期の奥高麗茶碗を製作したと推測しています。彼らはその後も唐津の地で作陶したのでしょうか。奥高麗茶碗の作行の変遷を見てゆくと彼らは朝鮮に帰国してしまったのだと述べています。かなり大胆な仮説ですね。奥高麗茶碗が焼かれたのはおそらく1600年頃から20年ほどでないかと考えられ、その後京都を中心とした人々の茶陶に対する嗜好が変化したことで重く侘びた、素朴な茶碗の注文が減少していったと書かれています。

確かに大振りの茶の湯の茶碗としての奥高麗茶碗は、いわゆる後の大阪に大量流通した唐津焼の器とは異なるものです。

豊臣後期の秀頼の時代 慶長3~20年(1589~1615年)は唐津焼や高取焼の器が大阪で大量消費されたときです。この辺の背景は、解説「高取焼の歴史」にまとめましたので参照していただければと思います。そして、大阪夏の陣と古田織部が亡くなったのが1615年です。織部ら茶人のうしろだてを失った茶の湯は桃山陶器の衰退を引き起こし、奥高麗茶碗も減少したのではないでしょうか。これは私の推測です。こうした歴史の一断面を紐解いてつなぎ合わせて想像の世界を拡げていくのは楽しいことです。

展示会の詳細

製作時期や特徴から草創期、展開期、完成期、後期の定型化の4つに分類されていました。

展示については上からの照明のみであって、重要な側面の様子 すなわち釉薬の調子や高台際の胎土が良く見えず不満が残りました。五島美術館の古伊賀展のように下からのスポット照明の工夫をして欲しいと思いました。

●草創期に分類された図番(6)銘 芙蓉(Fuyou)はその見どころである釉の流れや胎土がほとんど見えず残念でした。

●展開期に分類された図番(8)銘 福寿草は大らかでとても良い雰囲気です。釉薬の色が他と異なり白っぽいのも特徴です。

図番(10)銘 秋の夜は有名な茶碗です。とても大きいです。図録によれば最大口径15.4cm、高さ9.0cmとのことです。

図番(17)銘 閑窓(Kansou)も大きな茶碗です。最大口径16cm,高さ9.5cm。枇杷色の釉調で見込みには釉薬が白濁していてとてもきれいでした。

●完成期に分類されたものには名碗が多いと思います。姿は素朴でのびやかです。土、高台削り、釉薬の変化が見所だと思います。

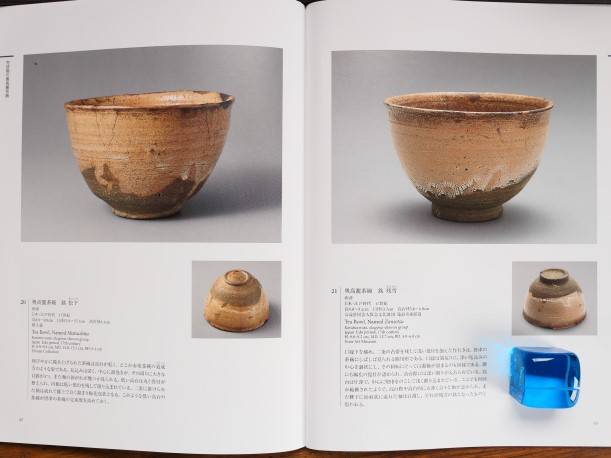

図番(21)銘 残雪は大きさが調度良いと思いました。いわゆる熊川茶碗の姿です。側面下部の白濁した釉薬の流れとカイラギが残雪を思わせます(下記写真参照)。

図番(23)銘 蓬莱山(Houraisann)は素朴でのびやかです。白濁した釉薬も良いですね。

図番(25)銘 中尾は姿は単純ですが、釉の変化が特徴で古色を帯びています。

図番(27)銘 深山路(Miyamaji)も有名な茶碗ですね。素朴で優しい造形です。釉薬に変化があり古色を帯びています。

図番(29)銘 さざれ石は単純で優しい造形です。白い釉薬、そして腰部のカイラギが特徴で大好きな茶碗の一つです。

●後期の定型化した茶碗には面白いと思うものはありませんでした。奥高麗というよりも平凡な唐津の茶碗になってしまったように感じました。

34椀もの奥高麗茶碗を特集した本図録は大変貴重だと思いました。今後もいろいろと参考にしたいと思います。

今後、唐津焼の歴史についての企画展を希望します。高取焼の歴史については調査研究が書籍にまとめられているのですが、唐津焼の歴史に関して系統的な本がないと思います。

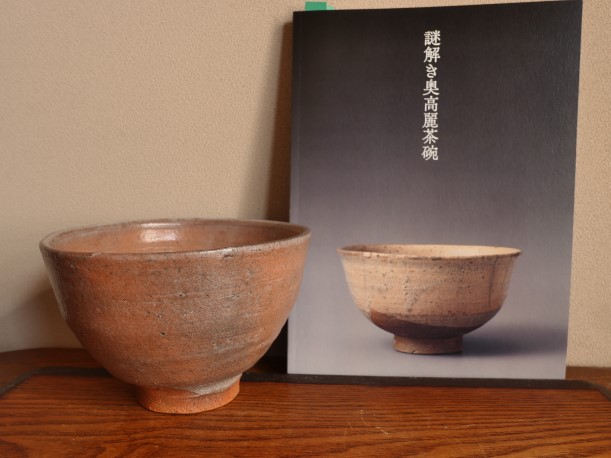

本展示会の図録から

右の茶碗が図番(21)銘 残雪です。

現代作家の作品より

左は岡本作礼氏の奥高麗茶碗です。見込みがとても広く大らかな雰囲気です。 右は安永頼山作の山瀬茶碗です。