織部と志野の文様

美濃桃山陶で紹介しました本「織部の文様」(河原正彦編 2004年東方出版)は 掲載された写真は素晴らしいのですが、文様に関する説明が皆無でした。

そこで調べたところ 2007年に出光美術館で開催された「志野と織部--風流なる器」展の図録に志野、織部の文様が詳細に説明されていることがわかりました。本ページでは、橋、車輪、籠 籠目、網干、吊るし、門木、傘、千鳥、垣根といったよく描かれた文様について この図録を参照して説明し、合わせて私の作品などを紹介することにしました。この辺を整理することによって 私自身の桃山陶への理解が深まると考えたからです。

織部と言いますと一般的に「斬新なデザイン」と言われます。確かな全く意味不明の意匠や子供に描かせたような絵柄もありますが、その多くのものは桃山時代の当時においては「伝統的な意匠の再現」であったようです。上記図録の解説によれば、

「これらの文様は、いずれも平安時代以来 結界を表すものが多く、そこから神霊の依代(よりしろ) すなわち、神霊が降臨するときに宿るものとみなされてきたのである。そのため後には逆に 幸運を呼び込むものという意味が付加されていったと考えられる。」とあります。

古代から中世にかけては神聖な文様であったものが、桃山時代になるとかぶき者や遊女がこういった意匠を描いた着物を身にまとうのです。彼らの嗜好から、かつて神聖と考えられていた意匠が、破天荒で奇抜な飾りや絵柄として変容していったと考えられます。まさに、原宿や渋谷の若者が奇抜な絵柄の服装をして、おしゃれを楽しむのと同様であったと思われます。

おそらく、やきものに描かれた文様は、それ自身神聖なものとしての一面と、上述したように流行としての意匠といった面もあったのだろうと推測します。

橋

桃山時代の志野茶碗によく反橋(sorihashi)が描かれます。反橋とは、中央が高く弓状に曲線を描いている橋、いわゆる太鼓橋ですね。

この絵はよく難波の住吉大社のものと言われていますが、私は固定しないで各人が自由に楽しんだ方がよいと考えています。その文様はかなり簡略化されています。

上記図録によると、「反橋は古くは浄土式庭園や仏教図像に見え、室町時代には縁起絵や蒔絵などの工芸意匠にもしばしば表されていた。つまり、反橋のもつ現世から浄土など異界への架け橋のイメージは、まさに結界の象徴であり、聖性を帯びていたのである。」とあります。

私は、橋の絵を描くときには 鎌倉時代後期に夢窓疎石が開山した虎渓山永保寺の無際橋をイメージします。

車輪(sharin)

上記図録によると、「片輪車や水車などの車輪のモチーフも、桃山時代に人気を博したものである。その時代の風俗画などを見ると、衣装の世界でもかぶき者や遊女たちが着る着物の柄には快挙にいとまがないほど描かれており、大変な流行をよんだ意匠であった。車輪のモチーフは、中世の工芸意匠や絵画のなかに本格的に登場する。これらのほぼすべてが片輪車と呼ばれ、牛車の車輪が乾燥して狂うことを防ぐため、はずした車輪を川水に浸した情景に由来するものであった。」

「片輪車」とは、何かがわかりますね。写真2は、素焼きの茶碗に水車を描いたものです。

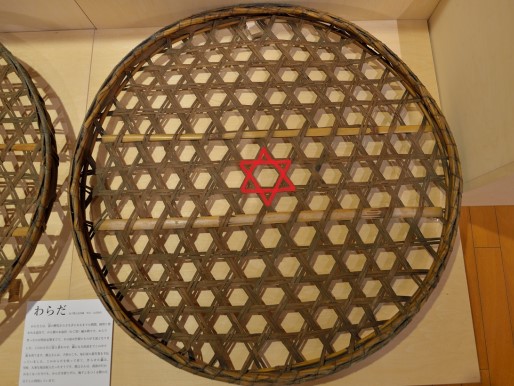

籠 (kago)、籠目 (kagome)

上記図録によれば、「江戸時代まで広く行われていた「御事始 okotohajime」という江戸の町屋などの正月準備では、目の粗い竹籠を竿の先につけ軒下や屋根の上にかけたという。目籠の底の角々は☆(五芒星)のかたちに見え、清明九字あるいは清明の判と呼ばれ、昔から籠目は鬼が恐れたといわれている。つまり籠には邪気(jyaki)を祓う(harau)効力があったとされるのである。このような点から籠や籠目は、うつわのなかへ入ろうとする邪気を祓う意匠として喜ばれたのではないだろうか。」

織部の向付に描かれる籠や籠目の意味が分かるのではないでしょうか。下記写真の鼠志野四方皿の下部にはススキとともに籠目が描かれています。写真2は「わらだ」という籠に表れる五芒星の形を示してみました。桃山時代の黒織部茶碗には、この五芒星が大胆に描かれたものがあります。

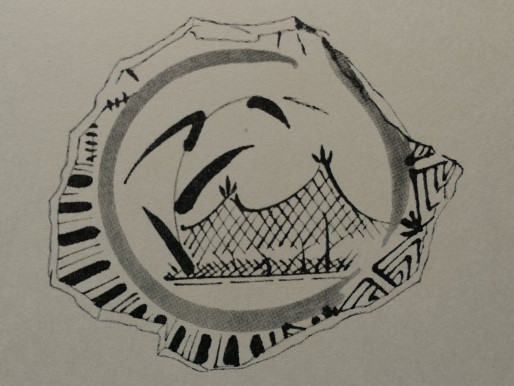

網干(aboshi)

「網干の文様は、漁業用の網を浜に干した情景を描いたもので、中世には水墨で描かれた山水図などの水辺の景の中に見られる。近世になると竿にかけた網の作り出す三角形がデフォルメされ、絵画や工芸意匠として盛んに描かれた。」(上記図録より抜粋)

写真左は網干を描いた黒織部茶碗です。手取りが良く お気に入りの茶碗です。

吊るし文(turusi mon)

吊るし文様と言えば、代表的なものに「吊るし柿」があります。青織部の向付に描かれることが多いのですが、桃山時代の黒織部茶碗に描かれたものは少なく、陶片でしかしりません。私にとって 吊るし柿の黒織部茶碗は主要なテーマになっています。

他に吊るし文としては、「鳴子 naruko」や「瓢箪 hyoutan」があります。上記図録によれば、「鳴子とは引板ともいい、板に竹管を連ねたもので、引くと音を発するものである。田畑から鳥を追い払うための仕掛けで、そこからは外から内に侵入する者を拒む、いわゆる結界や境界を象徴する。」とあります。残念ながら私は「鳴子」を見たことはありません。このように現代ではほとんど見る機会がなくなったものが、桃山時代の織部の器には描かれています。例えば、後述する「柴垣」があります。

下記写真2は、最近制作した「鳴子」文の黒織部茶碗です。この文様は青織部の向付にはよく描かれているのですが、茶碗の文様としては見たことがありません。そういったこともあって長年温めていた意匠でもあります。

一方、吊るし文に近い文様として道切り、勧請縄(kanjyounawa)と呼ばれる吊るし飾りがあります。これは正月や春秋の祈祷のときに村境にはり、神聖な場所を標示し、そこから悪霊が入らないようにとの願いを込めて吊るしたそうです。正月に神社の鳥居のところにつるされているしめ縄もこれに類するものかもしれませんね?間違っていたらごめんなさい。来年の初詣のときに注意して見るつもりです。

傘(kasa)

「傘をモチーフに描いた志野や織部のうつわは多い。当時描かれた祭礼図のなかにも、大傘をさして行列をなす人々の姿がしばしば見受けられる。」(上記図録より抜粋)

特に、志野織部の向付や皿には、神聖な傘の下で羽を休める鷺(sagi)の姿を描いたものがある。とても良い図案だと思います。私は鷺が好きで皿や茶碗によく描きます。

千鳥(chidori)

上記図録よれば、「千鳥とは初めは多くの鳥を意味し、のちに水辺に群れる小鳥を示すようになった。志野と織部に描かれた動物意匠の主体をなすモチーフであり、古来多くの和歌でも詠われ、日本人がその心情を託してきた鳥である。鉢や向付に描かえた千鳥は、主に内面見込み部分に配される場合が多い。うつわの周囲を籬(magaki)など結界を表象するモチーフで囲み、見込みに千鳥を配すことで、見込みをあざやかな水辺風景、つまり楽園世界としているのではないだろうか。」

桃山時代の茶碗、向付、皿、鉢などによく描かれています。私がその絵付けからいつも感じるのは、書き手によって個性があり、のびのびと自由奔放に描いていることです。絵付けを楽しんでいるのです。千鳥の絵付けから桃山時代の自由な息吹を感じ取ることができるのです。こういったところが、現代作家の絵付けとは根本的に異なっていると思います。

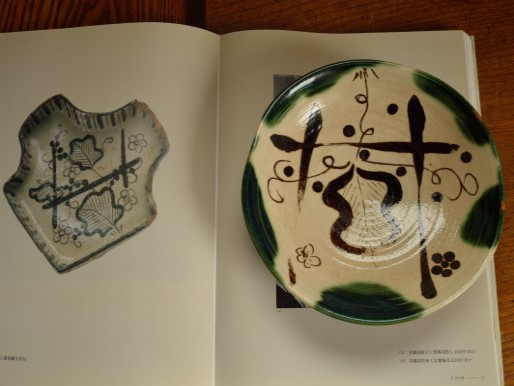

門木(kadogi)

上記図録よれば、「門は古くから内と外、あるいはイエと外界を区切る境の役割、つまり結界を象徴するものとされてきた。そこには聖なる神が降臨すると考えられており、正月には門松飾りなども置かれている。門木とは2本の柱に横棒を渡しただけの門である。左右二本の柱に笠木をわたし、その下に柱を連結する貫をいれたいわゆる鳥居の構造は取っておらず、二本の木を柱にしたごく簡単な門に過ぎない。門木には隣接するように松や葡萄などが描かれ、門木に枝を枝垂れさせたり、蔓を絡ませたりしている。あるいはその周りに千鳥を飛ばしている。つまり 門木に神が降臨する気配を示しているのであろう。このような門木をうつわに描くことで、うつわの内に邪気が入らないように祓っていると判断されよう。」

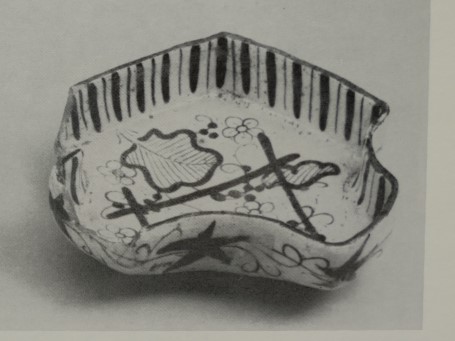

写真の青織部皿は、30年ほど前に安土桃山陶磁の里で妻がろくろ成形を行い スタッフが絵付けと施釉をしたものです。まさに上述した「門木」の絵付けだったのですね。もうどちらが絵付けの上かがわかります。

単に「織部=斬新なデザイン」といる簡単な言葉で片付けられるものではなくて、このように文様の歴史的な背景を知ることによって桃山時代のやきものに対する理解がより深まっていくと思います。みなさん、どうでしたか?

垣根(kakine)

上記図録よれば、「源氏物語図屏風の若柴の段では、柴垣(shibagaki)の外から美しい幼女を垣間見する光源氏が描かれている。この柴垣を含めて垣根の文様は、志野や織部においてかなりの作品に認めることができる。例えば、垣根の文様として代表的なのは、国宝の志野茶碗 銘 卯花墻(unohanagaki)である。~中世の農民の屋敷や垣内の生垣には、氏神の花とされた卯の花が多く用いられ、居住と経営のトリデとして強い所有権をもつ一種の聖域としての不可侵権をもっていたというのである。つまり垣根には、境界として邪悪なものを祓う意味があったのである。」 他にも鎌倉時代の一遍上人絵伝に卯花垣のある屋敷を見ることができます。

「志野や織部では柴垣(shibagaki)をクローズアップして描く作例がいくつか知られているが、この柴も神の依代としての性格をもっていたことが、近年の民族学者の研究でも明らかにされている。このように草樹図をクローズアップして画面を構成していく絵画は、長谷川等伯を始祖とする長谷川派二世代の画家たちが、およそ慶長10年(1605年)以降に取り組んだものという。彼らは柴垣の他にも、間垣や網代垣などを積極的に草樹図に生かしており、志野と織部の方向性と軌を一にすると言えよう。」

さて、柴垣と言っても現代人はぴんとこないですよね。柴垣や卯の花垣の実物をぜひ見たいものです。他には、袖垣(sodegaki)も志野織部などの向付によく描かれています。袖垣とは、玄関脇などの目隠しに使われる垣根で 現在でも竹で製作する方がいらっしゃいます。寺社や地方の民家で見ることができると思います。